国語が得意だと、算数の文章問題に関しても、問われていることが理解できるはずなので式を作ることはできる、

と思われがちですが、

残念ながら、そうとは言えません。

国語が得意なら算数もできるっていわれてきたのに!

なぜかというと、

教科の得意・不得意、理解できる・できないの要因として重要なのは

語彙(自分が持っている言葉の数)に関係しているということです。

簡単にいうと、その教科でよく使われる用語を理解しているか、どうか、ということです。

数学であれば、の文章題にでてくる言葉の概念を理解しているか、

理解した上で、計算式を立てられるかということが重要です。

例として、よくある問題を書きます。

ある中学校の去年の3年生の生徒数は、男女合わせて120人であった。今年は、去年より男子は14%、女子は10%それぞれ増加し、増加した人数は男女とも同じであった。去年の男子、女子の生徒数をそれぞれ求めなさい。

こういった問題の場合、この文字面を追って式を立てる、ということは

国語が得意でもできないと思います。

去年より今年は男女とも増えた、ということはわかりますが

人数を出すのは計算式を立てる必要があります。

図式化できると理解がしやすいので、自分で図式化できるか、というところや

%の概念など、さまざまな数学的な理解が必要ですので

国語力は必要ですが、それだけではだめ、ということでしょう。

数学に関していうと

図形の概念や数式の概念、計算の力など様々な要素が必要なので

読解力だけあっても難しいということです。

「社会」であれば、歴史にでてくる用語を知っているか

地理で使われやすい用語を理解しているか、

ということが問題全体の理解に関わっています。

このことは考えてみると至極当たり前のことです。

理科が苦手であるということは

その中に出てくる用語が理解できているかどうかが大きな要因になっているのです。

これは、国語でも言えることです。説明文や論説文でよく使われる言葉が理解できていれば内容を把握しやすいわけです。

言葉を理解することが語彙(言葉の数)を増やすことであり、

語彙の多少が勉強を含めるすべての理解に通じています。

もっといえば、語彙の多少が広い意味での賢さ につながっています。

語彙が少ないと、実は自分の感情さえもよくわからない、ということさえあるわけです。

なぜなら、私たちは言葉を通して物事を認識しているからです。

逆にいうと、言葉を通さなければ認識できないのです。

以前に読んだ本でおもしろい実験があったのでシェアします。

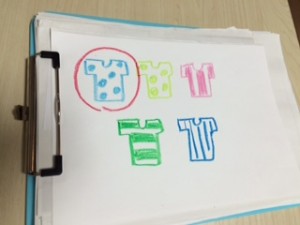

子どもに、まず下図の赤丸で囲んだ水色の水玉tシャツの絵だけを見せます。

その後、他の柄や色で書かれたtシャツの絵をいくつか混ぜて、

最初に見せた絵がどれだったかを当ててもらいます。

実は、この実験結果では、

「水玉」「水色」といった言葉をまだ知らない子どもは、始めの絵を当てる率が極めて低かったのです。

言葉を知っている子どもは絵を言葉を通して認識できた、ということなのです。

私たち大人は絵を見た瞬間に無意識に

「水色の水玉のTシャツ」と頭の中で言語化しています。

言語化できないと認識は難しいのです。

話は戻りますが、算数(数学)には図式化できることや、図形の概念など

文章を理解するのとは違う思考力や認識力が必要なのは言うまでもありません。

積み木やパズルなどに遊び感覚で親しんでおくことはとても大切ですよ。

コメント